- 京都観光 京都ナビ

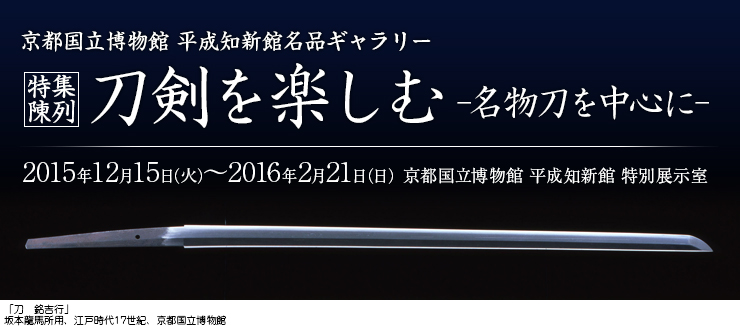

- 刀剣を楽しむ-名物刀を中心に-

グルメ

王城の地・京都では、平安時代から江戸時代まで多数の刀工が工房を構え、数々の名刀を生み出してきました。

そして、それぞれの時代に造られた刀達は時代を超え、さまざまな歴史の場面に立会ったのです。

この特集陳列では、京都の古社寺に伝来した名物刀の全てを一挙公開し、数奇な運命に翻弄されながらも時代を生き抜いた名刀の数々を紹介いたします。

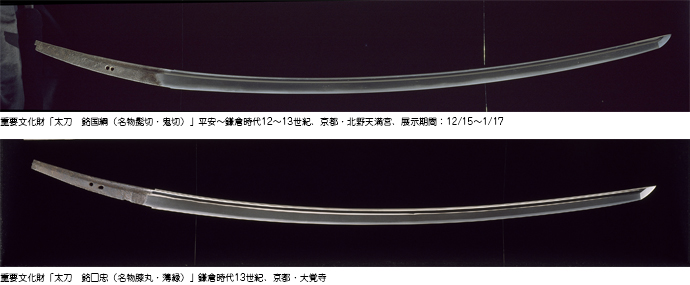

このほど、新たに源氏一門が重用した宝刀「髭切」と「膝丸」の公開が決まりました。この宝刀二口が同時に公開されるのは史上初となります。

そして、それぞれの時代に造られた刀達は時代を超え、さまざまな歴史の場面に立会ったのです。

この特集陳列では、京都の古社寺に伝来した名物刀の全てを一挙公開し、数奇な運命に翻弄されながらも時代を生き抜いた名刀の数々を紹介いたします。

このほど、新たに源氏一門が重用した宝刀「髭切」と「膝丸」の公開が決まりました。この宝刀二口が同時に公開されるのは史上初となります。

そして、皇位を退いた後、山城・備前・備中の名工らを招集して、ついには自らの手で刀を打つほどになったと伝えられています。御自ら作刀し、菊花紋を刻んだことで菊の御紋の端緒となったとされる重文「太刀 菊御作」(京都国立博物館)。上皇は、単に刀剣を製作するというのではなく、一級の作品をめざして各地から名工を召し、製作にあたらせました。

全国で有数の刀剣の産地である備前をはじめ、備中、山城などから集められた超一流の名工たちは、上皇の作刀を補佐し、後に「御番鍛冶」といわれます。「菊御作」は、随所にその作風を見ることができます。

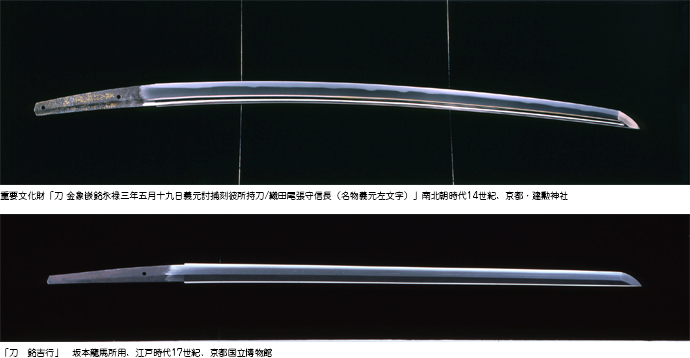

近代日本の扉を開き、幕末の京都を駆け抜けた坂本龍馬の愛刀「刀 銘吉行」(京都国立博物館)など、ドラマティックな歴史とあわせて、奥深い刀剣の美の世界をお楽しみください。

| 期間 | 2015年12月15日(火)~2016年2月21日(日) |

|---|---|

| 会場 | 京都国立博物館 平成知新館 特別展示室 |

| 休館日 | 午前9時30分~午後5時*入館は閉館の30分前まで |

| 入場料 | 一般:520円(410円)大学生:260円(210円) *高校生以下および満18歳未満、満70歳以上の方は無料 *( )は団体20名以上 *本料金で、平成知新館名品ギャラリーもあわせてご覧いただけます |

| 主催 | 京都国立博物館 |

-

新春トークイベント

【日時】2016年1月17日(日) 13:30~15:30

【会場】京都国立博物館

【登壇者】葉室麟氏(小説家)、山本英男(当館上席研究員)、末兼俊彦(当館研究員)

【司会】浅見龍介(当館企画室長)

【参加方法】当日12時より、平成知新館1階グランドロビーにて整理券を配布。定員(200名)になり次第、配布を終了。

聴講無料(ただし観覧券などが必要)